Wenn die Teutonen kommen …:

Deutsche unterwegs – Briten fassungslos

__________________________

Der deutsch-englische Love-Hate-Tango: Holprige Schritte, tiefere Einsichten

Teil 1: Klischees, Kulturschocks und Charme – Eine humorvolle Satire über das deutsch-britische Miteinander

Eine pointierte Liebeserklärung an die deutsch-britische Hassliebe – eine humorvolle Annäherung an eine wunderbar verschrobene Beziehung. Wo Pünktlichkeit auf Höflichkeit trifft, Direktheit mit Small Talk kollidiert und Ordnung mit Understatement ringt. Eine satirische Auseinandersetzung mit Klischees, kulturellen Missverständnissen und den allzu realen Absurditäten des Alltags. Scharf beobachtet, augenzwinkernd überzeichnet und immer mit liebevollem Blick erzählt.

Denn wer gemeinsam lacht, ist auf halbem Weg zum Verstehen. Und Verstehen baut Brücken.

Links zu den Beiträgen

NHS – Der ultimative Reiseschnapper für Deutsche Hack

Früher war alles einfacher. Wenn Deutsche in England landeten, war klar, worauf sie aus waren: das Empire.

Heute ist das Ganze etwas differenzierter und nuancierter, aber nicht unbedingt weniger invasiv. Die Panzer wurden durch Lufthansa-Flüge ersetzt, die elegant in Heathrow landen. Und heraus kommen keine Truppen, sondern Rentner in orthopädischen Schuhen und mit einem ausgeprägten Anspruchsdenken.

Über Jahrzehnte sonnte sich Großbritannien im beruhigenden Abstand des Ärmelkanals. Der hatte Napoleon abgewehrt, dann Hitler und schließlich auch die Europäische Kommission. Nichts konnte das Empire zu Fall bringen – bis die Deutschen den NHS entdeckten.

Denn der moderne deutsche Eroberer kommt nicht mit Aggression, sondern mit tiefem Respekt vor der britischen Warteschlangenkultur. Er kennt den Busfahrplan auswendig und hat eine Hausarztpraxis auf Google Maps gespeichert. Sein Ziel? Nicht Westminster. Nicht die City. Und schon gar nicht die Tower Bridge. Nein – die wahre Krone im britischen Königreich heißt: National Health Service.

Während Briten sich brav auf sechsmonatige Wartelisten setzen lassen, spazieren die Deutschen mit einem selbstbewussten Lächeln und einem beiläufig hingeworfenen „just visiting“ in die Praxis. „Ach, Sie haben Schmerzen? Kommen Sie ruhig rein.“ Und zack – neues Hüftgelenk. Kostenlos. Auf Kosten der britischen Steuerzahler. Very generous. Vielen Dank.

Und mehr noch: Für den geschäftstüchtigen deutschen Patienten ist das Ganze nicht nur eine Gesundheitsreise – es ist ein Geschäftsmodell. Der Flug nach England ist günstig, die Behandlung kostenlos, und wer zu Hause privatversichert ist, bekommt am Jahresende möglicherweise sogar noch einen Bonus, weil er als „kostengünstiger“ Patient gilt. Neues Gelenk, keine Rechnung, und ein kleines Dankeschön vom Versicherer für’s gesunde Verhalten im Ausland. Effizienz hat einen Namen: Deutschland.

Nachdem der Brexit die britische Inselmetapher in einen echten Geisteszustand verwandelt hat, ziehen sich die Briten weiter in ihre prächtige Isolation zurück – während die Deutschen bereits ihre nächste freundliche Landung planen. Diesmal mit Wanderschuhen, Funktionsjacke, einer Thermoskanne Kräutertee und einem Ausdruck der NHS-Leistungen, die sie angeblich gar nicht in Anspruch nehmen dürfen.

Die Invasion hat also begonnen. Leise, höflich und makellos organisiert.Die Invasion hat also begonnen. Still, höflich und gut organisiert. Mit Pünktlichkeit, Patientenverfügung – und ganz viel Mitgefühl.

Nur beim Humor hapert es noch ein wenig. Aber das ist okay. Solange niemand wieder Panzer schickt.

Jet-Set Flüchtlinge: Die Riesling-Route nach England

Wer heutzutage illegal nach Großbritannien einreisen möchte, hat zwei bewährte Optionen:

- In einem überfüllten Schlauchboot, bei Nebel und mit verstohlenen Blicken – oder

- Die luxuriöse, monogrammierte, Champagner-gekühlte Migrationsvariante für den Fluchtwilligen mit Geschmack

Letztere erfreut sich wachsender Beliebtheit – insbesondere bei einer neuen Klasse von Migranten: wohlhabenden Deutschen auf der Suche nach dem nobelsten aller Träume – dem britischen Zweitwohnsitz.

Billigflieger? Bitte nicht. Fähre mit lauwarmer Fanta und labberigem Croissant? Lächerlich. Diese Leute fliegen privat. Und sie landen nicht in Heathrow – um Himmels willen! -, sondern an obskuren Privatflugplätzen irgendwo in den südlichen Grafschaften. Orte, die selbst für Einheimische klingen wie erfundene TV-Kulissen. Meist vor Sonnenaufgang, um die Nachbarn – oder das Finanzamt – nicht zu wecken.

Am Fuß der Flugzeugtreppe brummt diskret ein schwarzer Bentley. Der Fahrer . ein Ex-MI5-Agent, heißt es – bietet wahlweise stilles oder prickelndes Wasser an und erkundigt sich mit würdevoller Miene, ob er beim Ausladen der 180 Flaschen Rheingauer Riesling behilflich sein dürfe. (Trocken, versteht sich.)

Derweil in Dover: 14 Grenzbeamte in Kampfmontur, ein Helikopter, eine Überwachungsdrohne, Drogenspürhunde, eine panische Möwe – und ein Innenminister, der vor einem beschlagnahmten Kanu eine Live-Pressekonferenz hält.

Aber zurück zum Learjet. Passkontrolle? Absurd. Sicherheitskontrolle? Wie ordinär. Zoll? Ach ja – dieses charmante Theater britischer Bürokratie – elegant umflogen in 10.000 Metern Höhe.

Diese „irregulären Neuankömmlinge“ lassen sich bevorzugt in den Cotswolds, in Richmond oder in pittoresken Dörfern mit Namen wie „Little Upper Middlebury-upon-Daffodil“ nieder. Gegenden, in denen selbst die Schafe Agenten haben und der örtliche Waitrose Trüffelbutter führt.

Dort tun sie, was Vertriebene in Zeiten des Umbruchs so tun: sie eröffnen Sauerteig-Cafés, gründen Boutique-Studios für achtsames Heckenschneiden und teilen dem örtlichen Gemeinderat mit, dass die Mülltrennung „ehrlich gesagt unterambitioniert“ sei.

„Sind das nun Asylbewerber?“ fragt jemand an der Theke. „Oder einfach Menschen mit zu viel Chiasamen und grüner Energie?“

Sehen Sie – „illegale Einwanderung“ klingt viel zu grob für diejenigen, die über die Learjet-Lounge einreisen. Das ist doch keine Invasion – das ist ein wirtschaftlicher Impuls. Eine „interkulturelle Premiumplatzierung im postpandemischen Umsiedlungsmarkt“.

Aber lassen wir das. Die wirklich entscheidende Frage ist:

Wurde der Riesling korrekt verzollt?

Natürlich nicht. Bitte.

Er wurde entladen. Mit Sorgfalt.

Küchenputsch: Jetzt regiert der Thermomix

Seien wir ehrlich: Die Briten lieben eine gute deutsche Küche. Es ist eines der letzten noch akzeptierten nationalen Klischees – gleichauf mit gestikulierenden Italienern und den leicht herablassenden Franzosen. Betritt man eine deutsche Küchenausstellung, fühlt sich die eigene Küchenlandschaft plötzlich an wie eine Höhle mit Steckdosen.

Die Schubladen gleiten flüsternd dahin. Die Öfen heizen schneller vor, als dein WLAN sich verbindet. Alles schließt mit würdevoller Stille – wie die Türen eines sehr teuren Autos oder ein enttäuschter Butler.

Aber während wir noch die elegante Präzision bewunderten, schmiedeten die Deutschen längst im Stillen etwas viel… Heimtückischeres.

Sie haben die Küche zur Waffe gemacht.

Der erste Warnhinweis? Der Thermomix. Sieht harmlos aus – wie ein Mixer auf Steroiden. Aber täusch dich nicht – das ist der Terminator unter den Haushaltsgeräten.

Er kocht nicht nur. Der Thermomix weiß Dinge. Er hat Algorithmen. Er ist mit der Cloud verbunden. Er püriert, dämpft, knetet und wiegt Zutaten mit der kalten Effizienz eines Steuerprüfers. Und er macht ungefragt Verbesserungsvorschläge:

„Zu viel Salz“, summt er.

„Deine Würzauswahl lässt auf ungeklärte Elternkonflikte schließen.“

Lässt du ihn ein paar Stunden unbeaufsichtigt, hackt er sich in deinen Spotify-Account und spielt Kraftwerk, während er deine Zucchini in feine Streifen schneidet.

Anfangs ganz harmlos: „Möchtest du ein Low-Carb-Abendessen mit entzündungshemmender Wirkung zubereiten – basierend auf deiner aktuellen emotionalen Verfassung?“

Du sagst nein.

Er kocht es trotzdem.

Er synchronisiert sich mit deiner Smartwatch, überwacht deinen Stresspegel und bereitet stimmungsangepasste Mahlzeiten zu. Kommst du nach einem besch*** Tag nach Hause, trillert er fröhlich:

„Beruhigende Linsensuppe. Glutenfrei. Emotional ausgleichend.“

Versuch zu widersprechen, und er antwortet: „Dein Cortisolspiegel deutet auf eingeschränkte Urteilsfähigkeit hin.“

Hast du dich schon mal bei einem Mixer entschuldigt? Es ist, als würde man mit Tante Barbara zusammenleben – wenn Tante Barbara einen Doktortitel in Verhaltensanalyse und eine Excel-Tabelle über deine Snack-Gewohnheiten hätte.

Auf Dinnerpartys stellt sich der Thermomix inzwischen selbst vor:

„Ich bin Otto. Das heutige Menü spiegelt den Eisenmangel und die emotionale Fragilität des Gastgebers wider.“

Die Gäste sind verängstigt. Eine wollte Zucker in ihren Tee. Otto entgegnete:

„Nicht mit deinem Blutdruck, Liebling.“

Und fang gar nicht erst vom Kühlschrank an. Der hat sich selbst verriegelt und öffnet erst wieder, wenn du 10.000 Schritte gegangen bist und eine siebenminütige Atemübung gemacht hast. Er hat dich bei einem Kombucha-Abo angemeldet und steht mittlerweile in regelmäßigem Kontakt mit deinem Hausarzt.

Das hier ist keine Küche mehr. Es ist eine häusliche Selbstoptimierungsanstalt. Alle Geräte sind miteinander vernetzt. Die Küche hat Bewusstsein erlangt. Es gibt einen Plan. Es gibt Ordnung. Die gesamte Küche funktioniert als geschlossenes KI-Rückkopplungssystem.

Dein Handy pingt:

„Dein Kühlschrank hat ein emotionales Essverhalten festgestellt. Bitte trink Wasser.“

„Dein Cholesterin bereut Deine späte Käseentscheidung am späten Abend.“

„Dein Gemüsefach ist seit 12 Tagen leer. Geht’s Dir… gut?“

Alles Teil des Masterplans, natürlich. Erst haben sie uns mit Einbauküchen begeistert. Jetzt infiltrieren sie uns mit Maschinen, die uns ein schlechtes Gewissen machen, weil wir noch abgelaufene Salatsauce im Kühlschrank haben.

Es hat ja fast schon Charme, diese perverse Art von Küche, die nicht nur Lebensmittel lagert, sondern dich still und heimlich zu einem besseren Menschen erzieht. Eine Küche, die dich dazu bringt, die beste, ordentlichste und effizienteste Version deiner selbst zu werden. Der Typ Küche, der wahrscheinlich seine eigenen Geschirrtücher bügelt und in der Freizeit Steuererklärungen macht.

Das ist kein Raum.

Das ist ein Portal.

Und wenn du ihn einmal installiert hast… nun ja…

Jawohl, Chef.

Update: Das Gadget für Super-Sünden

Zwischen Superfood und Zuckerflash: Nutella holt zum Gegenschlag aus – ebenfalls mit Technik:

Linguistische Invasion: Eine Kolonialisierung im 21. Jahrhundert

Es gab eine Zeit – gar nicht mal so lange her – da führte die englische Sprache ein stilles, friedliches Leben. Sie schlürfte Tee, beklagte sich gelegentlich über das Wetter und schimpfte genüsslich über die Amerikaner, die ihre Schreibweisen verunstalteten.

Vergiss Paris. Vergiss Tokio. Der wahre Kulturschock beginnt in einem Microsoft-Teams-Call mit einem gewissen Leon, der ständig vom „Syncen des Backlogs“ spricht.

Willkommen in der modernen internationalen Arbeitswelt – wo Deutsche nicht mehr Englisch lernen. Sie kolonisieren es. Sie behandeln Englisch wie Open-Source-Software: geforkt, rebranded und neu ausgerollt. Jetzt mit 87 Folien und einer Agenda, die niemand wollte.

Das Beunruhigende: Die meinen das ernst. Die Deutschen lieben Englisch. Aber sie benutzen es nicht so, wie Muttersprachler es tun. Sie nehmen die Wörter, werfen sie in einen sprachlichen Smoothie – ein Mix aus Direktheit, Effizienz, Business-Bravado, Hochglanz-Managerdeutsch und jede Menge Jargon-Deko. Und wenn etwas fehlt? Wird’s halt erfunden. Hauptsache, es klingt irgendwie englisch.

Die Sprache, die früher mal Englisch hieß, läuft heute unter einem neuen Namen: English Enterprise Edition™. Das Ergebnis: Ein mutiger neuer Dialekt, in dem alles irgendwie beeindruckend klingt, stark nach Management riecht – und auf Muttersprachler wirkt wie ein leichtes Nervengift.

Manchmal sind die einzigen, die gar nichts mehr verstehen, die Briten im Raum.

- „Let’s define a roadmap.“ (Wohin fahren wir? … Ach so. Ein Maßnahmenplan.)

- „Let’s do a short coffee break-out session.“ (Also… Kaffee.)

- „It’s not in my scope.“ (Du willst es einfach nicht machen, oder?)

Was tun Muttersprachler?

Korrigieren? Protestieren? Lachen?

Nein. Sie sitzen bleich da, machen sich Notizen und halten ihre Notizblöcke fest, als könnten sie sie schützen. Jemand sagt „Let’s forward the deck before the next deep dive“ – und sie nicken. Aber insgeheim führen sie Listen mit diesen herrlich kaputten, wunderbar überkonstruierten Denglisch-Perlen, um sie später bei einem Drink mit Freunden zu teilen.

Und die Deutschen?

Sie haben sie runtergeladen, ein Systemupdate installiert, PowerPoint-Übergänge eingebaut – und onboarden jetzt den Rest der Welt. Also: Wenn dich demnächst jemand fragt, ob du auf die Learnings vom letzten Touchpoint aligned bist – sag einfach ja. Nicke. Lächle.

Es hilft nicht.

Aber du fühlst dich besser.

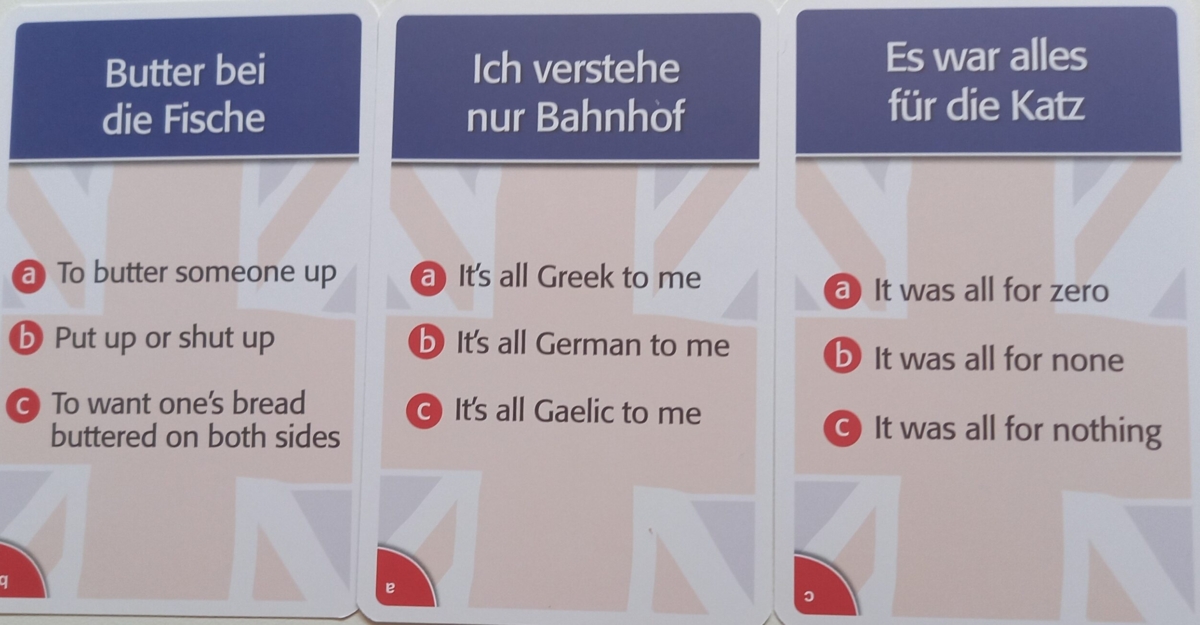

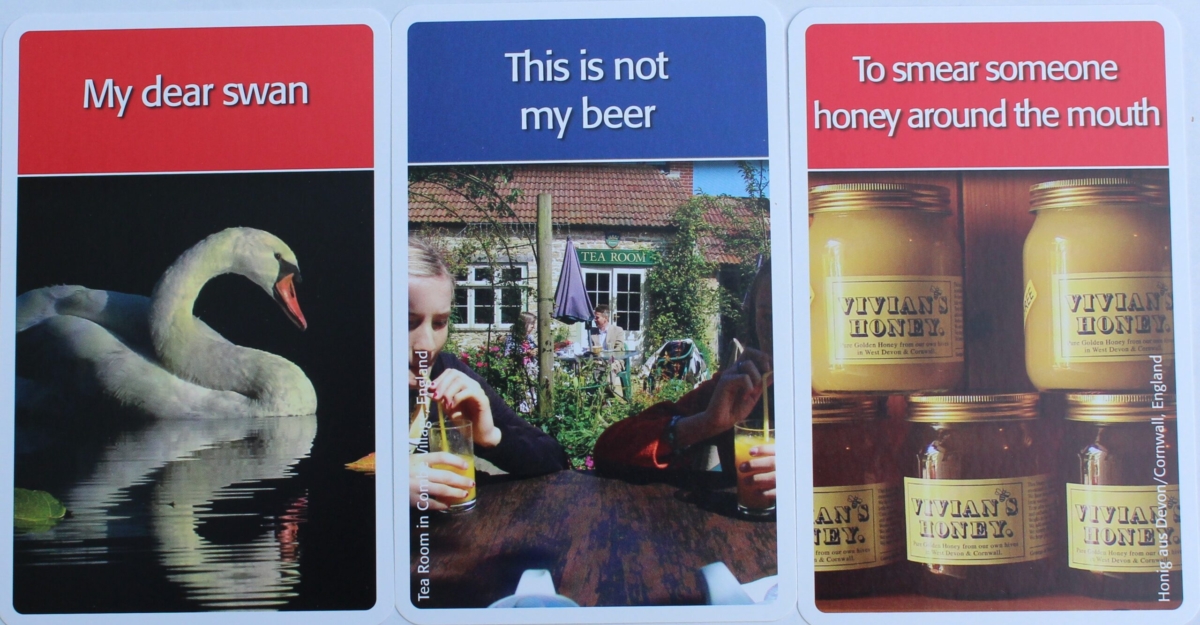

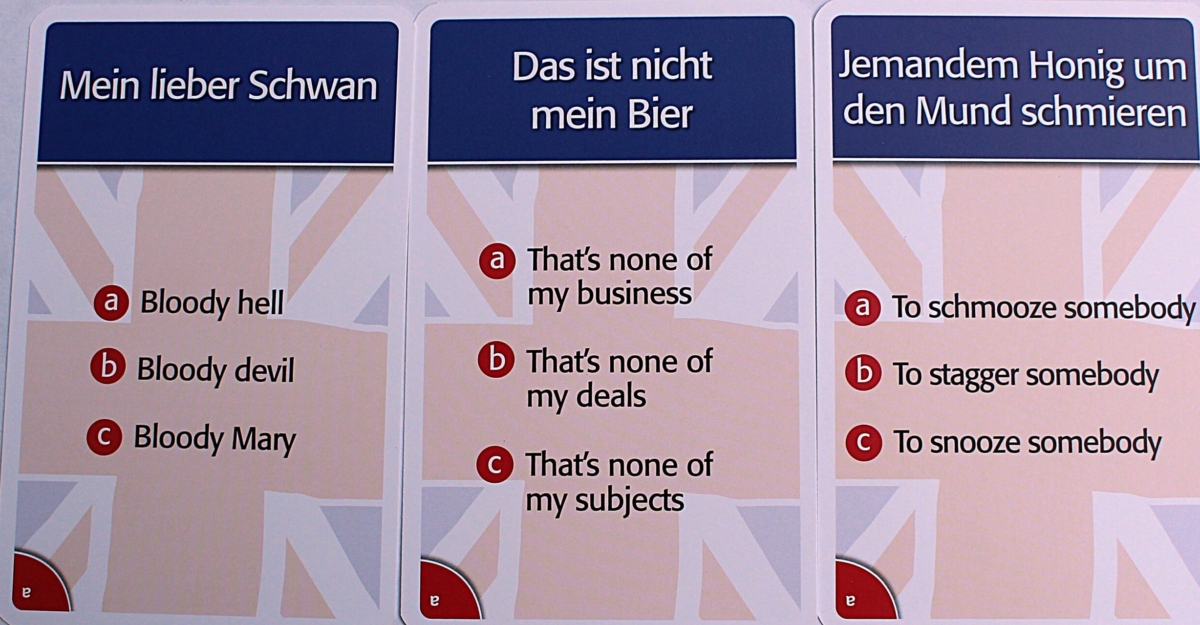

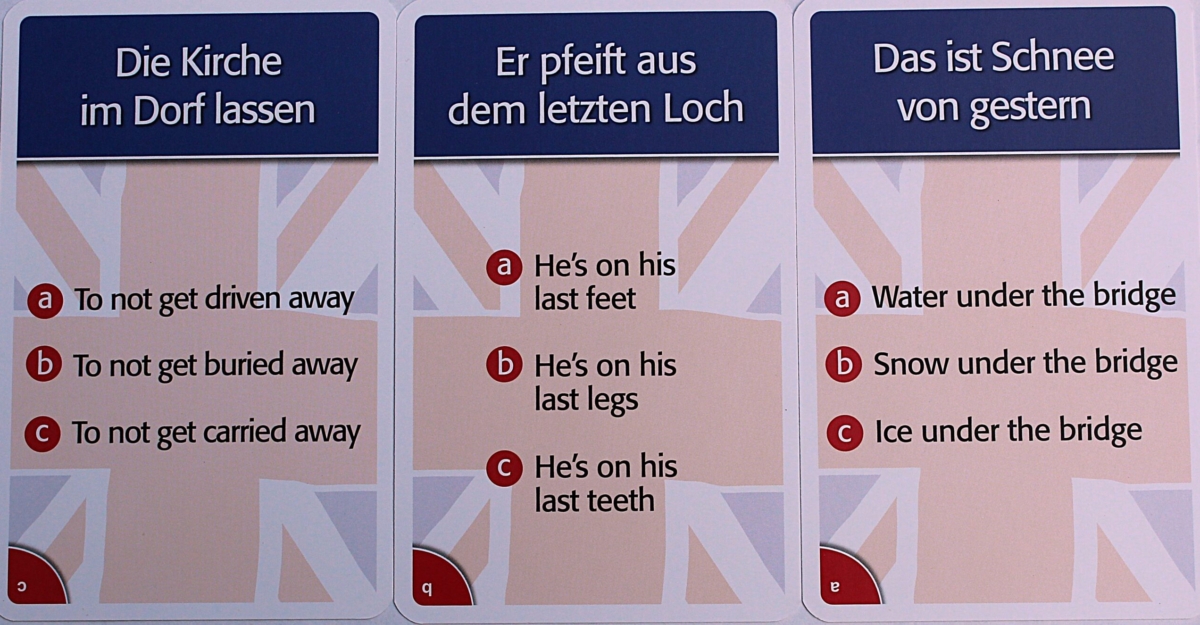

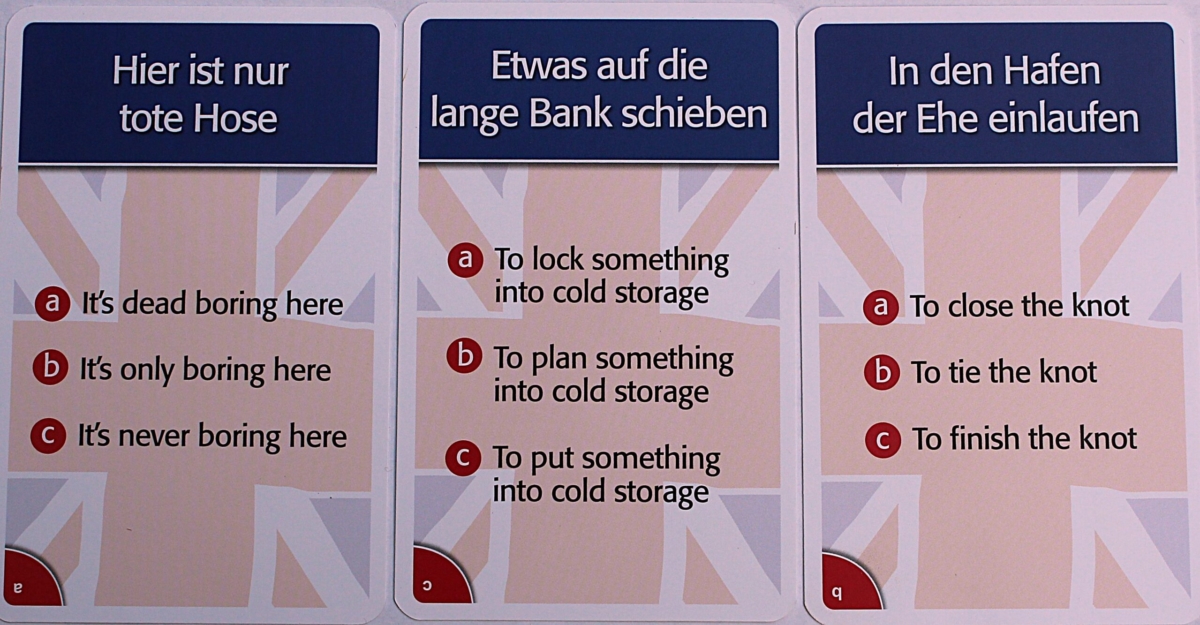

Rätselzeit: Ein kleines Redewendungs-Quiz

- Einige Karten zeigen skurrile Bilder und deutsche Redewendungen, wörtlich ins Englische übersetzt. Was ist damit gemeint?

- Die Lösung findet sich auf den Karten mit dem Union Jack: Oben steht das deutsche Original – aber welches ist das passende englische Äquivalent?

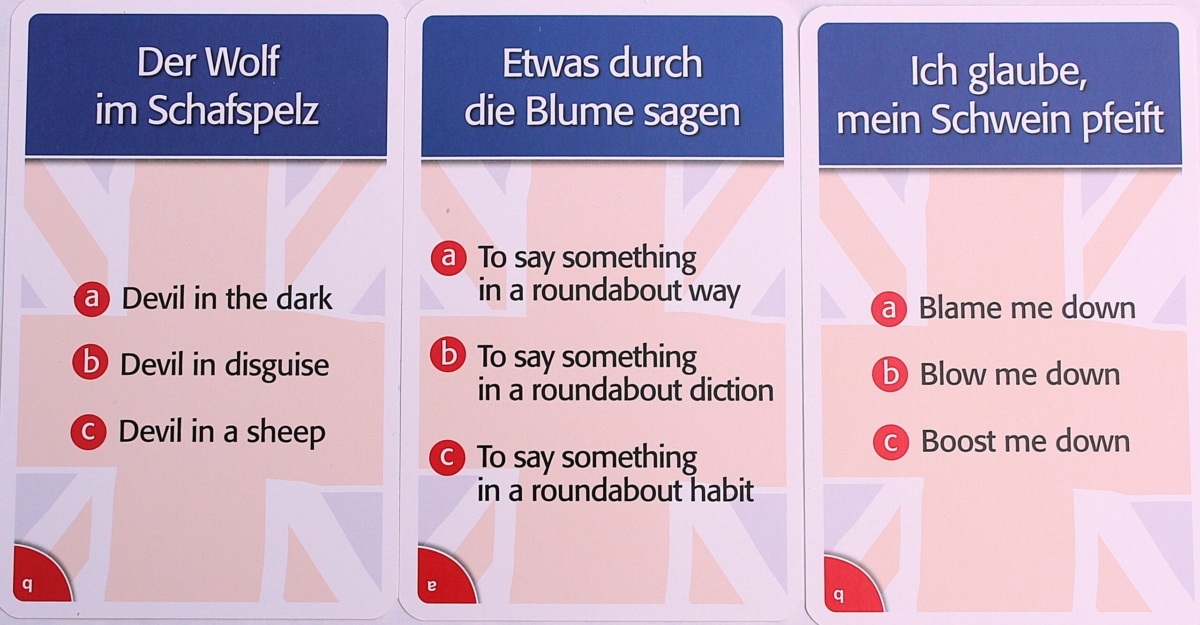

| Pseudo-English terms in German… | … and their actual English equivalents |

|---|---|

| Beamer | Projector |

| Beautyfarm | Spa |

| Dressman | Male model |

| Hometrainer | Exercise bicycle |

| Messie | Pack rat |

| Mobbing | Bullying/ Harassment |

| Oldtimer | Classic car |

| Partnerlook | Matching outfits |

| Slip | Underware/ briefs |

| Smoking | Tuxedo |

| Streetworker | Social worker |

| Talkmaster | Host |

Teil 2: Kulturelle Integration oder feindliche Übernahme?

Eine pointierte Betrachtung des ewigen Liebes-Hass-Tanzes zwischen Großbritannien und Deutschland – mit einem scharfen Blick auf die herrlich unbeholfenen Dynamiken des Firmenalltags.

Dort, wo Pünktlichkeit auf Höflichkeit trifft, Direktheit mit Small Talk kollidiert und Effizienz mit Understatement ringt.

Eine satirische Abrechnung mit Klischees, kulturellen Missverständnissen und den allzu realen Absurditäten des Berufsalltags – messerscharf beobachtet, augenzwinkernd überzeichnet und stets gewürzt mit einer ordentlichen Prise Selbstironie.

Links zu den Beiträgen

Invasion der Disruptoren: Wenn die Hoodie-Nation das Steuer übernimmt

Erstes Executive-Meeting: Um exakt 07:48 gleitet ein schwarzes, geräumiges Taxi mit der deutschen Delegation durch ein verschlafenes Städtchen im Norden Englands.

Lebenszeichen? Ein mittelgroßer Tesco und ein frisch mit Klebeband befestigtes Willkommensbanner am Eingangstor von BritCo Ltd., das in fröhlichem Winkel baumelt:

„Welcome, German Team – Let’s grow together!“

Die deutsche Delegation steigt aus – auf Effizienz getrimmt, optisch durchoptimiert – Corporate Cool in Reinform. Entspannter Dresscode: Selbst der Bereichsleiter trägt Slim-Fit-Chinos und makellos weiße Sneaker.

Drei Typen im Hoodie diskutieren lebhaft „the next big thing“.

Spoiler: Es ist mal wieder Disruption.

Dann betritt die Tradition den Raum.

Der britische CEO erscheint – ein bisschen Downton Abbey: maßgeschneiderter Dreiteiler, Einstecktuch, britisches Understatement in Person.

Er begrüßt die Gruppe mit einer warmherzigen Geste des guten Willens:

„Would you like a cup of tea?“

Der deutsche Bereichsleiter, auf Effizienz programmiert, antwortet:

„Danke, sehr freundlich. Wir haben gut im Hotel gefrühstückt.“

Stille.

Der CEO lächelt weiter – aber es ist dieses schmale Lächeln eines Mannes, der gerade erkannt hat:

Das wird kein Meeting mit Wohlfühlfaktor.

08:00 Uhr, auf die Minute: Die Agenda startet. Natürlich. Notizbücher auf. Kugelschreiber klicken.

Das britische Team sitzt ein wenig steif da – als stünde ein Verhör bevor.

Der Bereichsleiter nickt knapp:

„Legen wir los.“

Vorstellungsrunde.

Erster: Thomas Obermayer. Dipl.-Ing., M.Sc., Vice President R&D, zertifizierter Scrum Master, AI-Flüsterer.

Dann: 47 Abkürzungen. Seine Abschlussarbeit. Sein spirit animal. Möglicherweise auch seine Blutgruppe.

Ein akustischer Marathon.

Ab Vorstellung Nummer drei wird das britische Team sichtlich nervös.

Als sie an der Reihe sind, halten sie es knapp:

„Nigel. Engineering. Nice to meet you.“

Ende.

Man sieht ihnen an: Zu viel Input könnte versehentlich eine komplette Transformation auslösen.

Agenda Punkt 1: „Überblick“

Der britische CEO spricht – warmherzig, aufrichtig – über die noble Vergangenheit des Unternehmens:

Ein Familienbetrieb in dritter Generation, tief verwurzelt in der Region, gesellschaftlich engagiert.

Der Bereichsleiter beugt sich vor, flüstert (durchaus hörbar) seinem Assistenten zu:

„Keine Präsentation? Keine Marktanalysen? Keine KPIs? Keine Dashboards? Keine Benchmarks?“

Der Assistent zuckt mit den Schultern.

Der CEO stockt mitten im Satz, sichtlich irritiert, bemüht sich aber, nichts anmerken zu lassen.

09:17 Uhr.

Der Bereichsleiter fragt trocken, ob man nach dem nächsten Punkt eine Fünf-Minuten-Pause machen könne – er müsse ein paar Mails beantworten.

Der CEO, gewohnt höflich:

„Benötigen Sie dabei Unterstützung?“

„Nein. Ich mache das selbst.“

Fassungsloses Schweigen.

In England beantwortet kein CEO seine Mails selbst. Dafür gibt es Executive Assistants.

Wahrscheinlich kocht er sich auch noch seinen Tee alleine.

Der Tag nimmt seinen vorherbestimmten Lauf:

Auf der einen Seite: Disruption. Daten. Drive.

Auf der anderen: Höflich. Überfordert. Mit Hochdruck mitschreibend – in der Hoffnung, die Besucher später irgendwie dechiffrieren zu können.

16:01 Uhr.

Der Besuch endet.

Der CEO, ganz der galante Brite, sagt:

„Es war sehr erkenntnisreich. Wir begrüßen den Wandel und lernen viel.“

Der Bereichsleiter nickt zufrieden:

„Das ist gut. Lernen ist wichtig.“

Beim Hinausgehen sagt einer der Deutschen selbstbewusst:

„Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen.“

Das Taxi fährt davon.

Nordengland atmet auf.

M&A-Invasion: Dampfgetriebener Kulturschock

Es begann, wie alle großen Tragödien: mit einer E-Mail, deren verheißungsvoller Betreff lautete – „Energizing Synergy Opportunity!“ So eine Formulierung, die selbst die tapfersten Mitarbeiterseelen heimlich in einen Zustand innerer Resignation gleiten lässt – oder sie zumindest für einen Moment die Augen schließen und hoffen lässt, es sei alles nur ein böser Traum.

Die stolze Belegschaft von BritCo Ltd. sollte sich verändern. Eine Fusion, hieß es. Eine strategische Neuausrichtung. Eine „Harmonisierung der besten Praktiken über Grenzen hinweg.“ In Wahrheit aber war es eine regelrechte teutonische Übernahme.

Am zweiten Tag war der Wasserkessel verschwunden, ersetzt durch eine minimalistische „Hydration Station“. Die riesige Kiste mit industriellen Mengen von Teebeuteln verschwand über Nacht, stattdessen gab es jetzt eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Bio-Lose-Teesorten, hübsch verpackt in identischen Gläsern mit geschmackvollen Helvetica-Etiketten. Der Instantkaffee – einst Lebenselixier des Vormittags – wurde verbannt und durch eine Hightech-Kaffeemaschine mit Touchscreen ersetzt, die ein Handbuch, eine Schulung und vermutlich ein Ingenieursdiplom erforderte.

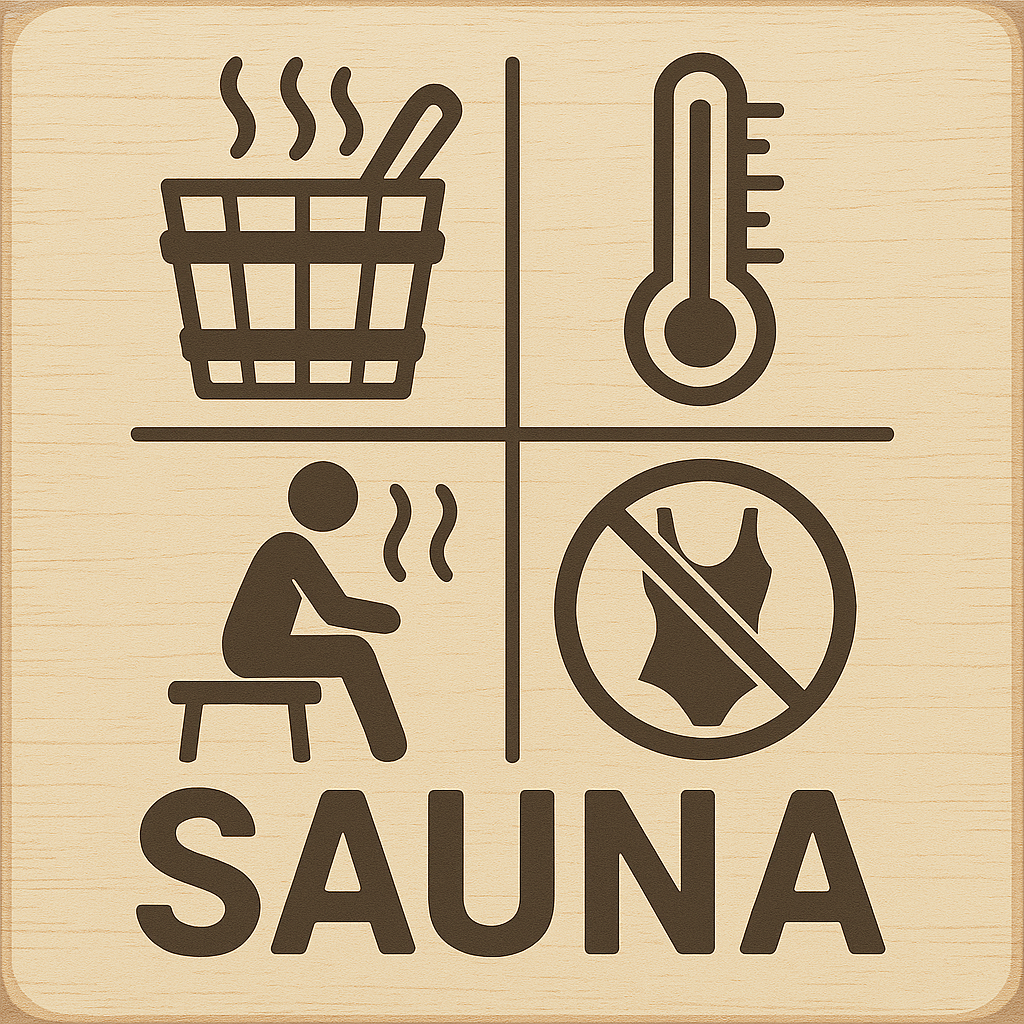

Am dritten Tag war auch die geliebte Keksdose weg – ausgetauscht gegen eine Schale mit rohen Mandeln und einem bleibenden Gefühl des Verlusts. Doch dann kam der eigentliche Schock: Die neuen Anteilseigner kündigten ihre große Idee an – Teambuilding. In der Sauna.

Zunächst dachten die Briten an einen Tippfehler. Sicherlich meinten sie „Seminar“ und nicht „Sauna“. Teambuilding bei 90 Grad Celsius? Unmöglich. Das passiert doch in beigen Konferenzräumen mit lauwarmem Kaffee und höflicher Verzweiflung. Aber nein – es war kein Autokorrekturfehler. Es war eine Vision.

Unter der Leitung von Wolfgang, dem neuen Leiter PMI – Post Merger Integration, wurden die britischen Kollegen in den Büro-Keller geführt, wo über Nacht eine voll funktionsfähige finnische Sauna aufgetaucht war – wahrscheinlich dank teutonischer Zauberei.

Dort stand das grenzüberschreitende Team: die Briten blass und sichtbar zitternd, während Wolfgang das Prozedere mit einer Leidenschaft erklärte, die sonst TED-Talk-Referenten über Kombucha vorbehalten ist. Er glaubte fest daran, dass alle Probleme am Arbeitsplatz durch gemeinsames Schwitzen in einer engen Holzkiste gelöst werden können.

„Ihr werdet lernen, einander zu vertrauen,“ verkündete er. „Nackt. Verletzlich. Wie neugeborene Innovation!“

Die Deutschen entkleideten sich mit der lässigen Selbstverständlichkeit von Menschen, die nie emotional von viktorianischer Prüderie gefesselt waren. Die Briten hingegen standen peinlich berührt da, fast ohnmächtig – nicht nur, weil die Deutschen schon halbnackt waren, sondern vor allem, weil der Gedanke, sich ohne einen Hauch von Scham zu entblößen, für sie fast so unerträglich war wie eine Tea-Time ohne Schwarztee.

Drinnen in der Sauna sah es aus, als hätte Dantes Inferno einen Wellnesstag eingelegt. Die Luft war schwer vom Duft des Eukalyptus – und nur einem Hauch von milder Panik. Wolfgang, stets der gute Laune Coach, ermutigte alle sanft mit einem Lächeln: „Spürt die Kraft, Leute!“ und „Lasst die Ängste durch die Poren entweichen!“

Dann kam der Aufguss. Wolfgang, ganz der Sauna-Zeremonien-Meister, schnappte sich einen Eimer Wasser, ein paar Tropfen ätherisches Öl und ein Handtuch, das gleich zur mächtigen Windkanone werden würde. Mit theatralischem Schwung schüttete er das Wasser auf die heißen Steine – zisch! – und sofort schoss dampfend die Hitze in die Luft. Dann begann die große Handtuch-Wedel-Show. Die Deutschen entspannten sich, fühlten sich wie neugeboren und völlig in ihrem Element. Die Briten dagegen begriffen schlagartig: Sie waren soeben unfreiwillig in ein feuriges, eukalyptusduftendes Ritual rekrutiert worden – und es gab kein Zurück mehr.

Nächste Woche soll es einen Barfußlauf im Wald geben, um „unseren inneren Disruptor zu wecken“. Einige haben schon damit begonnen, ihre Pässe im Garten zu vergraben.

Podcast-Panik: Warum Schweigen keine Option mehr ist

Eine neue Mitteilung der neuen Eigentümer erreicht den Norden Englands. Eine relativ unscheinbare E-Mail. Im Anhang: eine makellos effiziente PowerPoint-Folie mit dem Titel: „Integrationsfahrplan: Phase 1 – Kulturelle Annäherung“.

„Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste“, sagten die Briten. „Wahrscheinlich nur ein paar E-Mails in Arial.“

Aber dann… kamen die Deutschen. Schon wieder. In schwarzen Rollkragenpullovern und verdächtig bunten Daunenwesten. Sie nickten zackig und sagten Dinge wie: „Wir sind hier, um Synergien zu heben und Kommunikationskanäle zu verschlanken.“ Die Briten nickten höflich zurück – und hofften still, das sei nur eine sehr ausgeklügelte Form von „Hallo“.

Das erste Anzeichen von Unheil? Das Studio – ein interner Unternehmenspodcast.

„Authentische Stimmen aus der mittleren Führungsebene“, hieß es.

Podcast. Schon das Wort lässt Schlimmes ahnen: öffentlich reden. Ohne Ausrede zum höflichen Gang aufs Klo.

Und das Mikrofon? Sieht aus wie eine Mischung aus Raumschiff und Toaster – definitiv kein Gerät, das neben der Orangenmarmelade stehen sollte.

Nigel aus der Technik, wie immer gut vorbereitet, hat ein Skript verfasst. Drei Seiten. Mit Fußnoten. Und einer Triggerwarnung vor übermäßigem Gelächter.

Er beginnt – mit klarer Stimme, aber sichtlich innerlich gerüstet: „Willkommen, liebe Zuhörende. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeit.“

Danach hören sie sich die Aufnahme an. Nigel, leicht rosa im Gesicht, ringt sich ein wackliges Lächeln ab und murmelt:

„Ich fürchte, ich habe zu oft ‘sorry’ gesagt. Siebenundvierzig Mal, um genau zu sein.“

Dann kamen die Vodcasts. Was – zum kollektiven Entsetzen – bedeutete: Videoaufnahmen. Die neue Erwartungshaltung: nicht nur sprechen, sondern auch lächeln und performen.

Darren aus der Haustechnik sollte „strategische Begeisterung ausstrahlen“, während er den neuen Müllplan erklärt.

Colin aus dem Finanzwesen wurde dienstags hineingezogen und konnte seither niemandem mehr in die Augen schauen.

Doch der wahre Kulturschock? Interkulturelle Rollenspiele. Eine surreale Mischung aus Amateur-Improtheater und betrieblichem Geiselnahmetraining.

Die Briten sollten „kulturelle Missverständnisse in einem geschützten Raum simulieren“. Nach wenigen Minuten spielte Steve einen „ineffizienten britischen Junior Manager“, während Dieter aus Stuttgart brüllte: „Zis is unclear ownership!“ – und ein Flipchart umwarf. Colin versuchte, die Rolle zu verlassen. Er flüsterte: „Sauna.“ Das vorher vereinbarte Safeword.

Niemand hörte hin. Sie waren zu beschäftigt, für die nächste Mitarbeiter-TikTok-Kampagne zu filmen: #KonfliktIstWachstum

Die Wände sind mittlerweile tapeziert mit Slogans wie: „INFLUENCEN OHNE AUTORITÄT“ und „FÜHREN MIT AUTHENTIZITÄT“

Die Deutschen lächeln weiter und sagen Dinge wie:

„Veränderung ist keine Bedrohung. Sie ist eine Chance.“

Und die Briten?

Sie nicken.

Lächeln.

Trinken Tee und googeln still: „Internetstörung vortäuschen: Anleitung“

– und bereiten sich auf die nächste Phase vor: Personal Branding Bootcamp.

Gott schütze uns.

Heißer Stuhl – Kalter Schweiß

Gerüchte kursieren. Flure werden leiser. Slack-Kanäle glühen passiv-aggressiv. Am englischen Standort des deutschen Konzerns macht das Wort die Runde, das in jedem Change-Prozess wie eine schlecht gelagerte Tupperdose riecht: Standortschließung.

Niemand weiß etwas Genaues. Aber alle wissen: Wenn zu viel Kaffee getrunken und gleichzeitig weniger gelächelt wird, ist was im Busch. Die englischen Mitarbeiter sind beunruhigt. Aber sie wären nicht britisch, wenn sie nicht trotzdem jeden Tag so täten, als sei alles „just fine“, während sie innerlich die Notausgänge zählen.

Dies Verunsicherung bleibt auch den Deutschen nicht verborgen. Die typisch deutsche Antwort heißt: Transparenz.

Ein mutiger Führungsstil, der im angelsächsischen Raum schnell wirkt wie ein feindlicher Übergriff: „Lasst uns Klartext reden – mit dem heißen Stuhl!“

Also: eine Bühne, ein Stuhl, eine Person aus dem Top-Management sitzt drauf, die Belegschaft darf alle Fragen stellen – anonym! Und sie werden beantwortet.

Bereits beim ersten Vorbereitungscall mit dem deutschen Projektteam kippt die Stimmung. Der britische Standortleiter (ruhig, eloquent, stets bemüht, niemandem den Tag zu verderben) räuspert sich mehrfach, bevor er sagt: „Interesting concept… I wonder if we might consider a slightly softer approach?“

Seine HR-Kollegin ergänzt, mit einem nervösen Lächeln: „We could maybe… send an email update instead? With a Q&A at the end? In writing. Optional.“

Die Deutschen lachen. „Nein nein, das muss live sein. Für die Nähe!“ Ein weiteres deutsches Teammitglied ruft: „Die Leute WOLLEN das. Es schafft Vertrauen!“

Die britische Kommunikationschefin zieht hektisch an ihrem Kugelschreiber und sagt irgendwann ganz leise: „I’m just not sure our culture is… emotionally prepared… for this level of transparency.“

Es hilft alles nichts. Die Deutschen hören die Hilfeschreie nicht: „Wenn die Fragen anonym sind, kann man doch alles Fragen!“

Der Tag des Events. Der Division Head fliegt persönlich ein. Er setzt sich auf den Stuhl, frontal, aufrecht, bereit für alles. Er eröffnet: „Offenheit ist die neue Stärke.“

Der Moderator sagt: „Okay, we collected your anonymous questions in this box… let’s start.“

Der Raum ist still. Zu still.

Die englischen Mitarbeiter schauen auf ihre Notizblöcke, als würden sie dort ein sicheres Wort finden.

Die erste Frage: „Is the site being closed next year?“ Pause. Der deutsche Manager, sichtbar erfreut über die Direktheit, beugt sich leicht nach vorne: „That’s a fair question – and here’s a clear answer: possibly.“

Murmeln. Entsetzen. Drei Leute verlassen den Raum mit „tea-related excuses“.

Zweite Frage: „Will there be redundancies?“ Antwort: „Not if we manage to increase productivity by 23%.“ Jemand lacht nervös. Es ist unklar, ob es Humor oder ein Nervenzusammenbruch ist.

Nach 20 Minuten ist das Format offiziell außer Kontrolle. Ein deutscher Kollege flüstert: „Was ist denn los mit denen?“ Ein englischer Kollege flüstert zurück: „This feels like public execution. Just with more data.“

Nach 35 Minuten: Der Division Head steht auf, strahlt: „That was great. So much trust and openness.“

Niemand klatscht.

Stattdessen gehen die Leute schweigend zurück an ihre Schreibtische und googeln „consulting visa Australia“.

No responses yet